微型動平衡機價格與性價比分析

- 分類:行業新聞

- 作者:申岢編輯部

- 來源:上海申岢動平衡機制造有限公司

- 發布時間:2025-06-05

- 訪問量:35

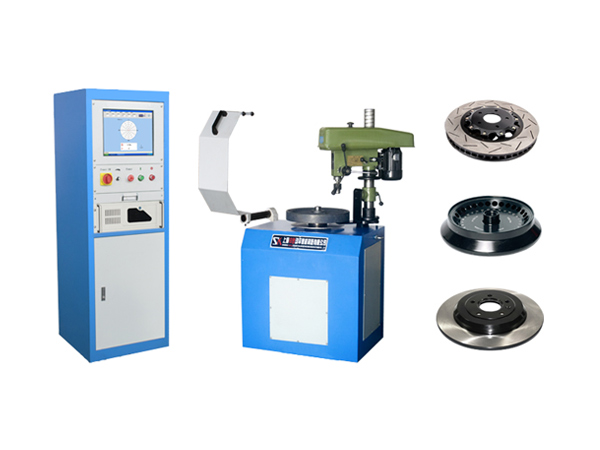

微型動平衡機價格與性價比分析 市場現狀:技術迭代與價格博弈的雙重變奏 微型動平衡機市場正經歷技術革新與成本控制的激烈碰撞。傳統機械式設備因精度局限逐漸退場,而基于傳感器融合與AI算法的智能機型以年均12%的增速搶占中高端市場。價格區間呈現兩極分化:基礎款國產機型下探至3萬元門檻,而搭載納米級振動分析系統的進口設備則突破50萬元大關。這種分化折射出用戶需求的分層——中小企業傾向性價比方案,精密制造企業則為技術溢價買單。

價格構成:解構成本的多維棱鏡 微型動平衡機的定價并非簡單的線性疊加,而是由五大要素編織的網:

核心元件溢價:德國激光傳感器與日本高精度電機的進口成本占整機價格的40%-60%; 算法壁壘:自適應平衡算法的專利授權費可使同類產品價差達30%; 認證成本:通過ISO 10816振動標準認證的機型,溢價幅度達15%-25%; 服務附加值:終身校準服務與遠程診斷系統往往隱含在報價中; 品牌溢價:國際一線品牌通過渠道控制將終端價推高20%-40%。 性價比評估:動態平衡的三維坐標系 選購決策需建立三維評估模型:

技術維度:動平衡精度(建議≥0.1μm)、轉速范圍(覆蓋500-50000rpm為佳)、多軸聯動能力; 經濟維度:全生命周期成本(含耗材、維護、折舊)與單次平衡效率的比值; 場景維度:航空航天領域需側重抗電磁干擾性能,而汽車零部件檢測則更關注批量處理速度。 選購策略:規避價格陷阱的四象限法則 需求錨定:區分離心式與撓性轉子應用場景,避免為冗余功能付費; 技術驗證:要求供應商提供NIST溯源的校準報告,警惕虛假精度標稱; 服務對沖:簽訂包含備件庫共享條款的合同,降低隱性成本; 生態考量:優先選擇支持Modbus/TCP協議的機型,預留工業4.0升級接口。 未來趨勢:價格戰背后的創新突圍 隨著MEMS傳感器成本下降30%(2023-2025年預測),微型動平衡機將進入”智能平權”時代。云邊協同架構的普及使設備可通過OTA升級獲得新功能,硬件價格曲線與軟件價值曲線形成剪刀差。值得關注的是,國產廠商正通過”算法即服務”模式重構定價體系——基礎硬件成本降低15%,但按需訂閱的專家級分析模塊創造新的盈利空間。

結語:在微型動平衡機的選購方程式中,價格只是顯性變量,而技術適配度、服務響應速度、生態擴展潛力構成隱性價值矩陣。真正的性價比最優解,永遠誕生于對行業痛點的精準解構與對技術趨勢的前瞻性預判之間。

中文版

中文版 English

English